ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

История вуза

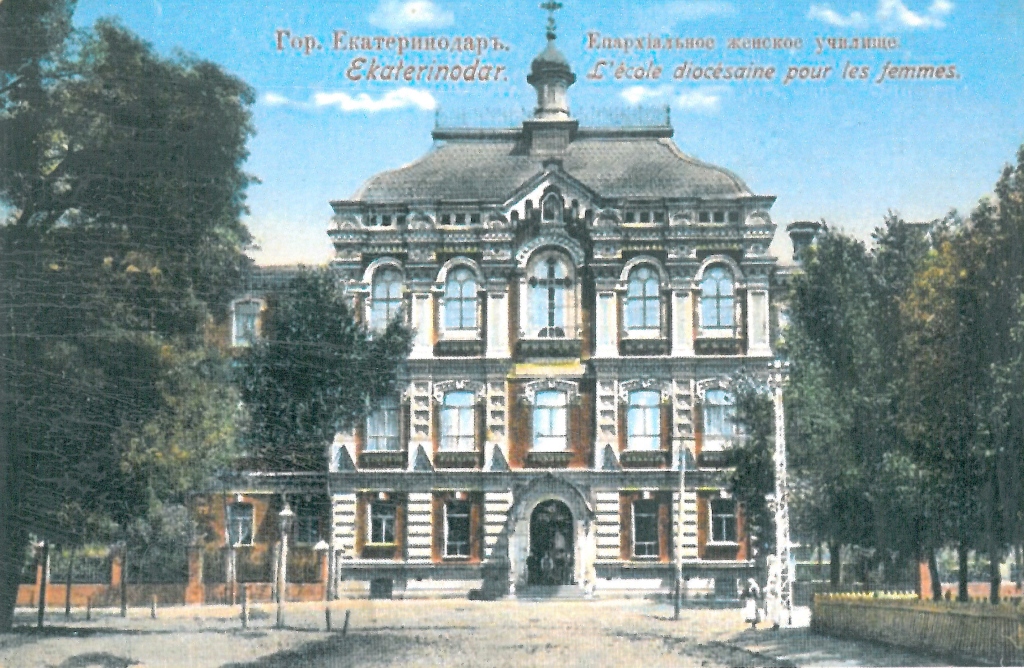

История Епархиального училища или с чего начиналось здание нашего вуза

В начале 70-х годов XIX века в российских губерниях развернулось строительство ведомственных женских духовных училищ. В Екатеринодаре тоже было решено построить такое заведение, но в силу разных обстоятельств этот вопрос был решен лишь два десятилетия спустя.

29 января 1894 года на заседании Екатеринодарской Городской Думы было выделено место для строительства епархиального женского училища. Созданный Строительный комитет во главе с Войсковым протоиереем сделал официальный заказ на разработку проекта здания областному архитектору Василию Андреевичу Филиппову.

По его проекту в Екатеринодаре построены «войсковой тюремный замок», мужская гимназия, Николаевская церковь (на Дубинке), часовня над могилой черноморского атамана Я.Ф. Бурсака, Летний театр в Войсковом саду, Триумфальная арка. Однако судьба оказалась немилостива к его творениям. Гимназия во время немецкой оккупации в 1942 году была разрушена (сейчас на её месте стоит здание краевой администрации). Помещение театра через два года сгорело. Не повезло и Триумфальной арке, её разобрали в 1928 году, так как она мешала движению горожан.

Василий Андреевич сразу же откликнулся на полученное предложение о создании проекта здания епархиального женского училища, и это стало одной из его самых знаменитых работ. Живое воображение опытного зодчего помогло придумать оригинальный план с учётом всех особенностей школьных помещений, которых он за время своей работы составил немало: и учась в Императорской Академии художеств, и занимаясь строительной практикой на Кубани.

Прекрасный эскиз, план, рабочие чертежи и смета нового учебного заведения были готовы, однако из-за чиновничьей волокиты закладка здания состоялась только 16 апреля 1898 года. Возведением постройки руководил инженер И.Е. Многолет под наблюдением архитектора И.К. Мальгерба.

Строительство шло без перерыва и было успешно завершено в установленный трехгодичный срок. 11 сентября 1901 года областной инженер Н.Ф. Кундухов осмотрел новое здание и не выявил никаких дефектов. В газете написали: «Здание представляет собой грандиозное сооружение в три этажа, выходящее красивым фасадом на Котляровскую улицу (ныне имени Митрофана Седина). По величине своей и архитектурной красоте оно занимает первое место в городе, уступая только, быть может, помещению, занимаемому Окружным судом, да и то в отношении лишь величины, и является, таким образом, ценным украшением этой части города».

Необычная узорчатая каменная кладка, разнообразие оконных проемов, богатое украшение фасада: над входом, на уровне третьего этажа, вместо стекол – цветной витраж – огромный Крест Господень, который символически поддерживал русскую святыню – Казанская икона Божией Матери. В самом здании находилась домовая церковь. Увенчивал здание изящный многогранный купол, на вершине которого на солнце или под электрическим светом сверкал Православный крест – всё это придавало постройке величественную красоту.

В епархиальное училище принимались девочки, окончившие три класса церковноприходской школы, а в самом заведении, находясь на полном пансионе, учились 8 лет. По окончании училища выпускницы получали звание домашнего или сельского учителя и имели право преподавать в гимназии до пятого класса.

В 1913 году к основному корпусу епархиального училища по боковым сторонам были добавлены пристройки, а также возведен отдельный двухэтажный дом, повторяющий стиль архитектора Филиппова. Строительством занимался Иван Клементьевич Мальгерб. Последний выпуск училища состоялся уже после Февральской революции.

История вуза. От факультета до лучшего медицинского университета юга России

Шла гражданская война. Юг России был одной из ее последних арен. Уставшие от военных невзгод люди мечтали о спокойной, мирной жизни. И это стремление привело к поразительному в условиях всеобщей разрухи результату.

В июле 1920 года Кубанский областной отдел народного образования высказался за создание Кубанского университета, в состав которого вошли медицинский, естественный и социально-исторический факультеты.

Интересно отметить, что в дореволюционной России чаще всего университеты «начинались» с медицинских факультетов. В конце XIX века на медицинских факультетах России обучалось столько же студентов, сколько на всех других факультетах вместе взятых.

В постановлении Кубано-Черноморского Революционного Комитета (№ 67 от 4 июня 1920 года), рассмотревшего вопрос о создании университета, говорится: «…Оказать университету финансовую поддержку отпуском аванса в размере 20 млн. рублей. Предложить отделам ревкома оказать этому культурному начинанию всякую поддержку. Просить Реввоенсовет IX и подчиненные ему учреждения оказывать университету всемерную поддержку в особенности предоставлением ему больниц, лазаретов и разных научных инструментов из имеющихся в Трофейной Комиссии. Предложить жилищному подотделу немедленно приступить к подысканию здания для университета, имея в виду, что для этой цели после очищения войском может быть использован Мариинский институт» (в тексте сохранены принятые в то время сокращения и стиль документов).

Обязанности ректора были поручены самарскому профессору А.В. Багрий, который принимал самое активное участие в создании университета. Однако в декабре того же 1920 года коллегия профессоров университета избрала первым ректором Н.А. Маркса – крупного ученого, литературоведа, историка и бывшего генерала русской армии. До революции он командовал Одесским военным округом. В апреле 1921 года ректором был назначен административный работник Б.В. Аргунов, что, вероятно, было связано с отсутствием экономических перспектив существования университета.

С согласия народного комиссара просвещения РСФСР 9 августа 1920 года начался прием прошений абитуриентов. Зачисление проводилось без экзаменов. На медицинский факультет было зачислено 424 человека (из них на последний выпускной курс – 29 зауряд-врачей, не доучившихся в военное время студентов), на естественный – 843, на социально-исторический – 550. При университете открылся рабфак на 500 человек.

В 1920 году на Кубани оказались видные русские ученые-медики, которые уходили на юг вслед за Белой армией, но не захотели или не смогли покинуть родину. Возможность применить свои силы, знания, опыт на медицинском факультете была, видимо, лучшей агитацией за советскую власть, а создание медицинского центра на Кубани было необходимым в связи с высокой смертностью населения и широким распространением тяжелых заболеваний (тиф, трахома, малярия, эндемический зоб). Особенно трудным было положение горских народов, которые стояли на грани вымирания. Эти условия и привели к тому, что воспитанные на гуманных традициях русские медики, оказавшиеся в Екатеринодаре, активно включились в работу по оздоровлению населения.

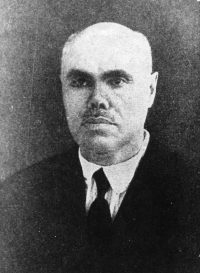

Первым деканом медицинского факультета, а затем директором Кубанского медицинского института стал известный в России патологоанатом профессор Николай Федотович Мельников-Разведенков (1866-1937). Выходец из донских казаков, Н.Ф. Мельников-Разведенков закончил в 1889 году медицинский факультет Московского университета. Его научная карьера связана с Московским (1889-1901) и Харьковским (1901-1919) университетами. Еще до революции за открытие способа консервации анатомических препаратов с сохранением естественной окраски ему была присуждена премия Парижской Академии наук (1897). Уникальная методика Н.Ф. Мельникова-Разведенкова была использована при бальзамировании тела В.И. Ленина. Он возглавил кафедру патологической анатомии и судебной медицины.

Выдающийся ученый микробиолог Иван Григорьевич Савченко (1862-1932) организовал кафедру общей патологии, которая дала начало двум кафедрам вуза – патологической физиологии и микробиологии. Выпускник медицинского факультета Киевского университета, он уже имел большой опыт организации научно-исследовательской работы. В 1893 году И.Г. Савченко вместе с Д.К. Заболотных, поставив опыт на себе, доказал, что применение холерной вакцины предохраняет от заболевания. Им был создан Казанский и, позднее, Краснодарский бактериологические институты. Деятельность института сыграла решающую роль в победе над малярией на Кубани. И.Г. Савченко – первому профессору на Северном Кавказе – было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР в 1928 году.

Непродолжительное время в Краснодаре преподавал и профессор Николай Николаевич Петров (1876-1964)-известный хирург-онколог, окончивший в 1889 году Военно-медицинскую академию. По возвращении в Ленинград он создал в 1926 году онкологический институт и разработал систему диспансерной работы в области онкологии. В «Кубанском научно-медицинском вестнике» Н.Н. Петров опубликовал ряд блестящих статей по вопросам медицинской этики. Именно он ввел в медицинскую профессиональную среду термин «деонтология».